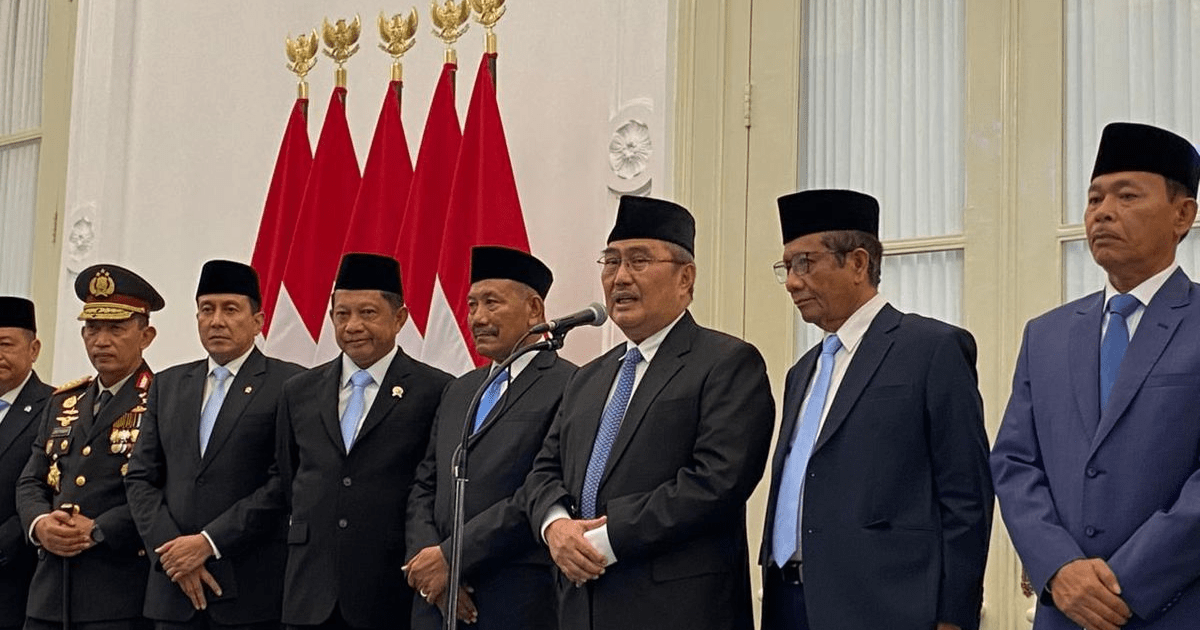

Retconomynow.com – 10 November 2025 – Presiden Prabowo Subianto baru saja mengesahkan pembentukan sepuluh tokoh dalam Komisi Reformasi Polri. Lembaga non-struktural ini, yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 122/P Tahun 2025, mengemban mandat untuk mempercepat reformasi kelembagaan dan profesionalisme di tubuh kepolisian. Secara formal, langkah ini terlihat sebagai komitmen pemerintah dalam memperkuat rule of law. Akan tetapi, sebuah paradoks langsung mengemuka. Di balik agenda percepatan tersebut, komposisi komisi ini justru didominasi oleh tokoh-tokoh yang merupakan bagian dari sistem kekuasaan yang seharusnya direformasi.

Kehadiran para mantan Kapolri dan figur politik di dalamnya menimbulkan kesan kuat bahwa proses pembaruan justru dikembalikan ke tangan elite lama. Alih-alih membuka ruang pembaruan yang segar, langkah ini memperlihatkan bagaimana reformasi sering kali dimaknai sebagai upaya penataan dari atas, bukan pembenahan dari akarnya. Di sinilah ironi itu lahir. Komisi yang seharusnya menjadi instrumen koreksi justru berpotensi terperangkap dalam jejaring kekuasaan yang ingin dikritisinya.

Dominasi Elite Lama dalam Komisi Reformasi Polri

Kehadiran sejumlah mantan Kapolri, pejabat aktif, dan figur politik terafiliasi kekuasaan menimbulkan pertanyaan serius. Alih-alih membuka ruang pembaruan yang segar, proses reformasi seolah dikembalikan ke tangan elite yang sama. Oleh karena itu, langkah ini lebih mencerminkan penataan dari atas, bukan sebuah pembenahan fundamental dari akar masalah. Di sinilah ironi reformasi kepolisian terlihat jelas. Komisi yang diharapkan menjadi instrumen koreksi terhadap penyimpangan struktural, kini berpotensi terperangkap dalam jejaring kekuasaan yang sama yang hendak dikritisinya. Dengan demikian, agenda ini tampak lebih condong sebagai proyek legitimasi politik daripada sebuah upaya perubahan yang berorientasi pada keadilan substantif.

Krisis Kepercayaan dan Absennya Representasi Publik

Reformasi di tubuh Polri sejatinya bukan sekadar urusan administratif atau perombakan struktural. Lebih dari itu, ini adalah soal etika kekuasaan dan pemulihan kepercayaan publik. Selama dua dekade pasca-Reformasi 1998, kepolisian sering menjadi simbol dilema antara negara hukum dan negara kekuasaan. Di satu sisi, mereka adalah pelindung masyarakat; di sisi lain, mereka rentan menjadi instrumen politik. Gagasan pembentukan komisi baru ini seharusnya menjadi momentum moral untuk menata ulang arah institusi. Namun, idealisme tersebut tampak kabur jika menilik komposisinya. Komisi ini hampir seluruhnya diisi oleh laki-laki, berasal dari kalangan elite, dan mayoritas berlatar belakang kepolisian. Ini adalah formasi yang lebih mencerminkan reproduksi kekuasaan, bukan perombakan nilai.

Perspektif Reformasi Polri yang Hilang: Suara Sipil Dikesampingkan

Komposisi yang homogen ini mengirimkan pesan simbolik yang tak tersirat. Suara perempuan, perspektif kelas bawah, dan pandangan warga sipil independen ternyata tidak dianggap krusial dalam wacana reformasi lembaga sebesar Polri. Padahal, reformasi sejati menuntut keterlibatan aktif dari mereka yang selama ini kerap menjadi korban dari wajah koersif kekuasaan. Tanpa representasi masyarakat sipil, akademisi independen, dan kelompok rentan, reformasi ini kehilangan sudut pandang moral paling mendasar: empati terhadap mereka yang lemah di hadapan hukum. Persoalan Polri bukanlah sekadar masalah teknis manajerial, melainkan soal perubahan paradigma tentang bagaimana aparat memaknai kekuasaan yang mereka pegang.

Analisis Politik Hukum: Menguji Arah Komisi Reformasi Polri

Reformasi institusi penegak hukum tidak pernah berdiri di ruang hampa; ia selalu terkait konteks politik hukum yang mencerminkan relasi kuasa negara dan warga. Satjipto Rahardjo (2009) menegaskan bahwa hukum berfungsi “memanusiakan manusia”, bukan sekadar norma kaku. Oleh karena itu, setiap agenda reformasi semestinya berorientasi pada keadilan substantif. Pandangan Mahfud MD (2020) juga relevan, yang memandang hukum di Indonesia kerap mengikuti arah politik penguasa. Ketika sebuah komisi reformasi diisi oleh figur yang dekat dengan struktur kekuasaan, arah reformasi sangat mungkin berpijak pada kepentingan politik negara, bukan aspirasi publik. Selain itu, teori legal system dari Lawrence Friedman (175) menekankan tiga elemen: struktur, substansi, dan kultur hukum. Reformasi yang hanya menyentuh aspek struktural, seperti rotasi jabatan, tidak akan cukup selama nilai-nilai dasar seperti impunitas masih mengakar dalam kultur institusionalnya.

Reformasi yang Terkunci dalam Lingkaran Kekuasaan

Masalah fundamental dari reformasi kepolisian bukanlah kurangnya niat politik, melainkan pada keberanian memutus rantai kekuasaan yang menjerat institusi. Polri selama ini berdiri di persimpangan antara alat negara dan pelindung warga, namun kecenderungan historis menunjukkan dominasi kekuasaan atas keadilan. Pembentukan komisi dengan wajah-wajah lama ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan berupaya mengendalikan ruang koreksi terhadap dirinya sendiri. Akibatnya, situasi ini mempertegas pandangan bahwa hukum sangat bergantung pada siapa yang sedang berkuasa. Selama reformasi diletakkan di bawah kendali aktor-aktor yang memiliki kepentingan struktural, mustahil tercipta perubahan substantif.

Pola ini melahirkan reformasi dalam bayang-bayang kekuasaan—sebuah proses yang tampak progresif, namun esensinya menghindari pembongkaran akar masalah. Lebih lanjut, tidak ada reformasi sejati tanpa keberanian membongkar privilese dan budaya impunitas. Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa hukum ada untuk menundukkan kekuasaan agar berpihak pada kemanusiaan. Maka dari itu, tugas terbesar Komisi Reformasi Polri bukanlah memperindah laporan, melainkan mengembalikan hukum sebagai penyeimbang kekuasaan. Tanpa kesadaran moral tersebut, komisi ini hanya akan menjadi simbol paradoks: dibentuk atas nama perubahan, tetapi bekerja untuk melanggengkan status quo.